財政的、人員的な理由等で復活・運営が困難で、現在は巡行には参加せず、

焼け残った懸装品を飾りながら出番を待ち続けています。

| 布袋山 | 大船鉾 2014年の山鉾巡行で復帰しました! |

鷹山 2022年の山鉾巡行に曳き山の形で復帰! |

| お飾り(居祭):7/1〜/17 (※2014年度の例です) |

二階囃子等の詳細日程は こちら |

二階囃子@すし善等の詳細日程は こちら (※以下は過去の例です) 出囃子@京都マンガミュージアム「たついけ浴衣祭」…:7/16 18: 出囃子@京都文化芸術センター 京都市エコ屋台村:17:30~ 奉納囃子@四条御旅所:7/19 19:00~21: |

|

|

|

| かつての山がどの様な形態であったかは現在のところ不明ですが、『祇園祭礼巡行 図巻』によると、布袋さんのかぶり物で巡行に参加している様子が描かれているそうです。 噂によると、いつかその布袋さんの巡行参加を復活させようという動きがあるとか...? 近年、布袋山の護符の版木が確認されました! 2012年の宵山には、居祭と同時に布袋山の骨組みに当たる櫓胴組が披露されました。檜製で、「町家発ほんまもんの会」の大工や宮殿師、仏具職人ら有志が他の山を参考に製作し、寄贈したものです。 2013年7/13〜/16には姥柳町のマンション1Fで居祭をします。粽や護符、お守り等の関連グッズも販売されます。 |

|

「鷹匠」「樽負」「犬飼」の御神体が並んで飾られます。 巡行復帰目標を4年前倒し!

当初、巡行復帰をこれまでは2026年までを目標としていましたが、2022年を目指すと発表、それに先立って八坂神社の祭神の名をしたためた掛け軸を唐櫃(からびつ)に収めた「唐櫃巡行」を2019年から3年間実施しました。

|

室町期に「だるま鉾」 があった!?

1637年の洛中絵図にも記載されている中京区の山田町(油小路通錦小路上ル)には、祇園祭の山鉾巡行に「だるま鉾(山)」を出していたと言われています。

同町で「祇園さん」と親しまれてきた八坂神社の分社は私有地のため2010年の例祭を最後に撤去されましたが、室町時代に現在の山田町がある地から、応仁の乱以前は「だるま鉾」、以後は「だるま山」として再興したいう記録が残っているそうでうす。

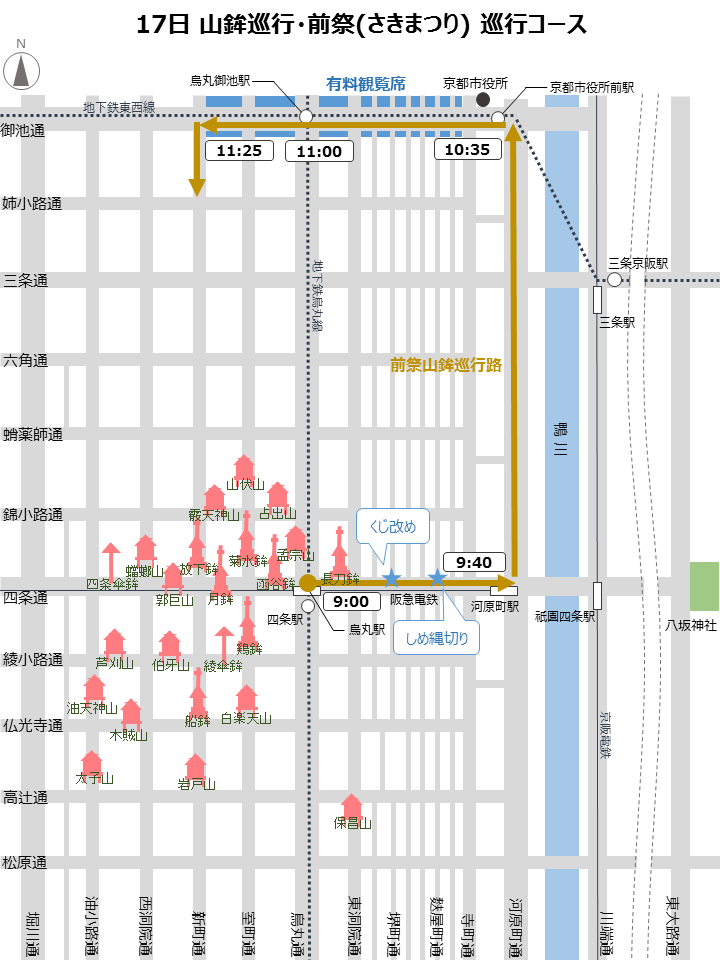

史料によると、1500年に再興した際、くじ取りによりだるま山が前祭の7番目に巡行したとあり、当時は前祭26基、後祭10基の計36基だったようです。 →その他の幻の山鉾については「一言コラム」

再びお天気に恵まれた先週末。

枝垂れ桜の半木の道と鴨川の菜の花の対岸で、友人がお茶会を開いてくれました。

お互いにお湯とシート...

再びお天気に恵まれた先週末。

枝垂れ桜の半木の道と鴨川の菜の花の対岸で、友人がお茶会を開いてくれました。

お互いにお湯とシート...